『チンアナゴ』『ニシキアナゴ』が砂に埋まっているのはどうして?

かわいい『チンアナゴ』や『ニシキアナゴ』は、「サンシャイン水族館」でも人気者! 砂から顔をだし、ゆらゆらゆらゆらしている姿をぼーっと眺めているだけで、なんだか癒されますよね。 でも、どうしていつも砂に…

2023.07.03

投稿日:2023.07.03 更新日:2023.07.03

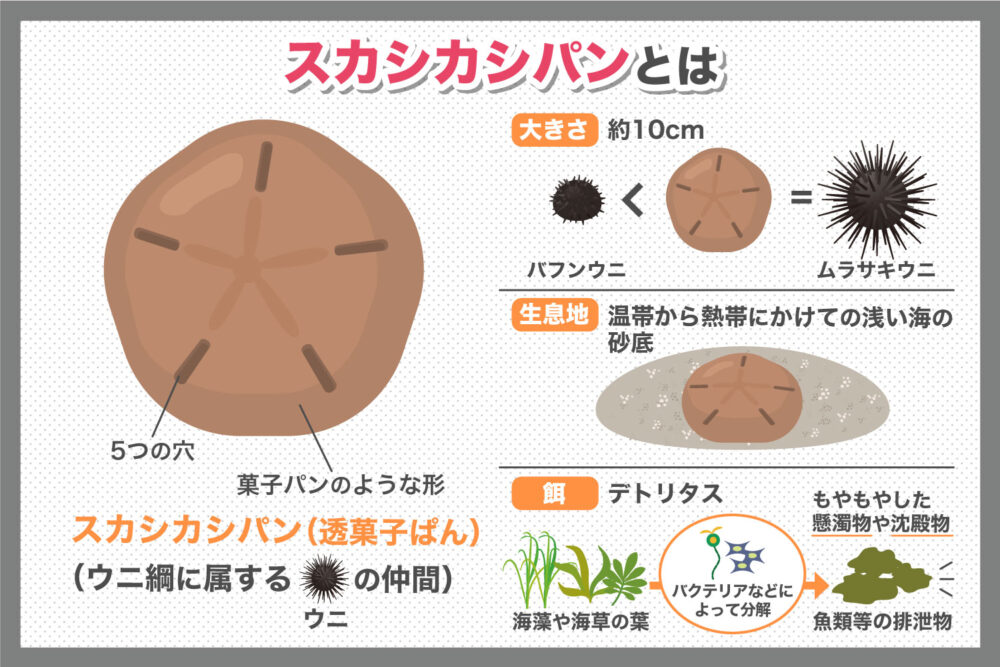

海の中には、変わった見た目や生態の生き物がたくさんいます。ウニの仲間のスカシカシパンもそうした不思議な生き物の一つです。

本記事では、スカシカシパンという名前の由来や、変わった生態を紹介していきます。

目次

スカシカシパンは、そのユニークな見た目が人気の海のいきものです。

| 門 | 棘皮動物門(Echinodermata) |

| 網 | ウニ綱(Echinoidea) |

| 目 | カシパン目(Scutellina) |

| 科 | スカシカシパン科(Astriclypeidae) |

5つの穴が空いた菓子パンのような形をしていることから、スカシカシパン(透菓子ぱん)という名前がつけられました。実はウニ綱に属するウニの仲間です。

ここでは、スカシカシパンの大きさや生息地、主なエサなどの生態を紹介していきます。

新潟大学によると、スカシカシパンの大きさは約10cmです。(※)

他のウニの仲間と比べると、バフンウニよりは体が大きく、ムラサキウニとほぼ同じくらいの大きさをしています。

※出典:新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所. 「スカシカシパン」. https://www.sc.niigata-u.ac.jp/sc/sadomarine/marinelife/sukashikashipan.html, (入手日付2023-06-09).

新潟大学によると、スカシカシパンは温帯から熱帯にかけての浅い海の砂底に生息していることが分かっています。

““砂に潜って生活するウニの仲間で、5つある透かし穴が特徴です。温帯~熱帯性の南方種で、佐渡島付近は分布の北限に近いと考えられます。””

※引用元:新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所. 「スカシカシパン」. https://www.sc.niigata-u.ac.jp/sc/sadomarine/marinelife/sukashikashipan.html, (入手日付2023-06-09).

他のウニの主な生息地は岩場ですが、スカシカシパンは砂底でひっそりと暮らしている生き物です。魚や甲殻類が天敵なので、砂に埋もれて姿を隠しているといわれています。スカシカシパンの動きは非常に遅く、等倍スピードだと潜っているのが分からないくらいです。砂の中に埋もれていく様子を肉眼で観察することが可能です。

ウニの仲間の多くは岩場に張り付き、海藻を鋭い歯でかじりとって食べています。しかし、スカシカシパンの主なエサは海底のデトリタスです。デトリタスとは、生物由来の排泄物や海藻や海草の葉がバクテリアに分解され、砂底に沈殿したものです。

※引用元:北海道. 「水産研究科(試験研究だより 「海藻のはなし3」)」.

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkc/kaisou3.html, (入手日付2023-06-09)

スカシカシパンは、バフンウニやムラサキウニなどのウニの仲間のため、一度食べてみたい方もいるかもしれません。スカシカシパンは毒を持っているわけではありませんが、以下の4つの理由で食用には適さないといわれています。

ウニの可食部は、動物の精巣や卵巣に当たる生殖巣です。しかし、スカシカシパンは生殖巣が非常に小さく、可食部がほとんどありません。また、スカシカシパンは、身を取り出しにくいのが特徴です。

スカシカシパンの生殖巣は食味やニオイにも難があります。他のウニと違って、身が濃い黒や暗褐色をしており、食欲がそそられません。また、バクテリアが排泄したデトリタスが主食のため、個体によってはニオイが強く、ヘドロのような悪臭がすることがあります。

こうした理由から、スカシカシパンはほとんど食されていません。しかし、陸揚げされたスカシカシパンを畑の肥料などに利用することは可能です。

スカシカシパンを飼うことはできるのでしょうか。現行の法令上、スカシカシパンの飼育は制限されていません。

また、スカシカシパンはデトリタスを主食としているため、エサ餌を用意するのが難しいとされています。他の生き物いきものと違って、飼育例もあまりありません。

スカシカシパンに会いたい場合は、お近くの水族館に問い合わせてみましょう。水族館によっては、スカシカシパンとのふれあいコーナーを設けている場合があります。

菓子パンそっくりな不思議な生き物、スカシカシパンはウニの仲間です。他のウニと違って、浅い海の砂底に埋もれてひっそりと暮らしています。また、バフンウニやムラサキウニなどのように、食用に適しているわけではありません。

スカシカシパンのユニークな見た目が気に入った方は、水族館のふれあいコーナーなどを利用してみましょう。また、スカシカシパンのグッズやアクセサリーも人気を集めています。

関連する記事

『チンアナゴ』『ニシキアナゴ』が砂に埋まっているのはどうして?

かわいい『チンアナゴ』や『ニシキアナゴ』は、「サンシャイン水族館」でも人気者! 砂から顔をだし、ゆらゆらゆらゆらしている姿をぼーっと眺めているだけで、なんだか癒されますよね。 でも、どうしていつも砂に…

いきものAZ コラム企画『いきものがたり』さかな芸人ハットリ

※こちらは過去に【いきものAZ】内で公開されたコラムです。 いきもののスペシャリストに、いきものについてのコラムを書いていただく本企画。 今回は・・・、 日本さかな検定1級…

見ればあっと驚く!国内最大級・国内最小級のチョウ(蝶)はこれ!

薄手の長袖一枚で過ごせる日も多くなり、春の訪れを感じる今日この頃……。 春と言えば花が開いたり、日が長くなったりと、冬と比べるとさまざまな点で違いがありますが、「チョウ(蝶)」との遭遇率が上がるのも、…

心拍数が加速する!「もうどく展 ReMix」に行ってみた!【後編】

前回の記事では、現在『サンシャイン水族館』にて開催中の期間限定イベント「もうどく展 ReMix」のイベントレポート【前編】をお届けしました。 今回は、その【後編】! 前半では「ドックドク★キャンディー…