『ペンギン』のオスメスってどうやって見分けるの?

「いきふぉめ~しょん」編集部内では、たびたび、『ペンギン』の見分け方と、どの種類の『ペンギン』が好きかということが話題に上がるのですが、そんな話の最中、編集部員の1人が、唐突にこんなことを言い出したの…

2022.03.09

投稿日:2022.03.09 更新日:2022.03.11

があるの?修正済.jpg)

魚の種類について話すとき、「魚類」という言葉を使う人は多いでしょう。

しかし実際のところ、魚を体系的に分けるのは非常に難しいといわれます。

魚は単系統で進化してきたものではなく、多彩な進化のバリエーションがあるためです。

普段何気なく口にしている「魚類」には何が含まれ、どのような違いがあるのかを見ていきましょう。

ここでは、魚類の概要や大まかな分類(種類)を紹介します。

魚の進化がいかに複雑で多様性に富んでいるか、実感できるはずです。

目次

魚類はヒトと同じく「脊椎動物」です。

脊椎動物とは、脊椎(背骨)を組織の中核に持つ生物で、背骨のない「無脊椎動物」と区別されます。

神経系が発達しており、複雑な体内機能を持つのが特徴です。

現在「魚類」というときは、「脊椎動物のうち四肢を持たないもの」というざっくりした分け方が一般的です。

なぜこのようになったのか、魚類の分類(種類)について見ていきましょう。

生物分類学では、動物を分類するときに「より大きなグループ→小さなグループ」へと組分けしていくのが一般的です。

分類単位には、大きい方から「界・門・綱・目・科・属・種 」があります。

19世紀くらいまで、魚類は「脊椎動物門」の下に置かれた「魚綱(ぎょこう)」「魚上綱(ぎょじょうこう)」に該当するというのが一般的な考え方でした。

これらは顎の有無によってさらに区別され、顎のない「無顎口綱(円口綱)」と顎を持つ「顎口類」に分類されます。

近年に入って研究が進むと、これまでの生物分類学の視点では「魚類」なるものを一括りにするのが難しいことが分かりました。

一般的な「魚」は単一の祖先から順次進化してきたものではなく、祖先も進化の過程も多様なバリエーションがあったためです。

現在の生物分類学では、「魚綱(ぎょこう)」「魚上綱(ぎょじょうこう)」なる分類は使われていません。

すなわち「魚類」はさまざまな綱に属する「魚っぽいもの」を一まとめにした呼称であり、便宜上使われているに過ぎないのです。

哺乳類や鳥類の研究はすでにかなり進んでおり、新種が発見されることは非常にまれです。

これに対し、魚類は毎年数十から数百もの新種が見つかっています。

新たな発見がこれまでの常識を覆すこともあり、魚の分類は非常に流動的です。

実際、1938年にはすでに絶滅したと考えられていたシーラカンスが発見され、生物学者たちを驚かせたことがあります。

また近年は、DNAの検査によって遺伝子レベルで種の類似性・共通性をチェックできます。これにより、意外な種族同士がつながっていたり、全くつながっていなかったりしていたことが分かりました。

生物分類の精度が高まったことも、魚類の分類をより難しいものにしているのです。

「魚類」という厳密な分類は難しいものの、種の特性によって大まかに分類することはできます。

ここからは「顎口類」すなわち顎を持つ魚の分類について紹介します。

文字どおり、硬い骨で構成される魚類です。頭蓋骨を初め、各部位の骨は小骨が接合して構成されています。

硬骨魚類の種類は、2万6,000種以上いるとする説が有力です。

中には両生類に近いものもいますが、ほとんどは水中に暮らしています。

私たちがイメージする「魚」のほとんどは、硬骨魚類に属するものと考えてよいでしょう。

硬骨魚類は、さらに「条鰭類(じょうきるい)」「肉鰭類(にくきるい)」に分類されます。

硬骨魚類のほとんどは「条鰭類」に属します。

胸びれから放射線状に骨の束が伸びており、肩甲骨とつながっているのが特徴です。

サケ・ウナギ・トビウオ・フグ・アンコウ・コイ・フナ・ドジョウ・メダカなど、一般的に「魚」といわれるものはほぼ条鰭魚類と考えて差し支えありません。

胸びれが、一対の骨で肩甲骨部分とつながっています。

ヒトや動物のような「四肢動物」に近い骨の構造があり、四肢動物は肉鰭類から進化したと考えるのが一般的です。

この種に分類されるのは、シーラカンスや肺魚の仲間です。

やわらかい弾力性のある骨(軟骨)で構成されている魚です。

硬骨魚類よりも原始的な種と考えられており、「エラ穴を複数対持つ」「歯が生え替わる」「浮き袋がない」などの特徴があります。

代表的な魚は、エイやサメ(ギンザメなど)です。

世界中のいたるところに生息しており、住みかは淡水・海水を問いません。

エイは500種類以上・サメも500種類以上いるといわれます。

その名のとおり、顎を持たない魚です。

現在ではヌタウナギ(メクラウナギ)類・ヤツメウナギ類しかいません。

ただし研究者によっては無顎上綱という分類そのものを否定し、ただヌタウナギ類・ヤツメウナギ類とするケースもあります。

どちらも「ウナギ」ですが、一般的に認知されるウナギとは別物です。

ウナギのような細長い体系をしているため、ウナギと呼ばれるようになったと考えられます。

この種は顎がないため、咀嚼できません。

食事をするときは相手に取り付き、口から肉や体液を吸引します。

近年の研究により、これらの生物は、全ての脊椎動物の祖先に当たる動物と同じ特徴を持っているという仮説が立てられました。

すなわち、ヌタウナギやヤツメウナギを研究することが、全脊椎動物の進化過程を解明する手掛かりとなる可能性があると考えられます。

魚の祖先・進化の道筋はさまざまで、「魚類」というくくりは難しいのが現状です。

「魚類」というのは、海や川を泳ぐ魚について言うときの便宜上の呼び方と考えればよいでしょう。

地球の7割を占めるといわれる海は、まだまだ未知の部分が多く残っています。

そこに住む魚についても同様で、分からないこと・見つかっていない種類が数多く存在します。

現在魚に付けられている「類」「目」はあくまでも暫定的なものであり、将来大きく変わる可能性があるでしょう。

関連する記事

『ペンギン』のオスメスってどうやって見分けるの?

「いきふぉめ~しょん」編集部内では、たびたび、『ペンギン』の見分け方と、どの種類の『ペンギン』が好きかということが話題に上がるのですが、そんな話の最中、編集部員の1人が、唐突にこんなことを言い出したの…

『いきもーる』担当スタッフさんセレクト! おすすめペンギングッズ10選!

グッズ化されているいきものはたくさんいますが、その中でも人気のいきものの1つが「ペンギン」です。『いきふぉめ〜しょん』の記事を読んでくださっている方の中には、もちろん、ペンギングッズを集めているという…

「タラバガニ」本当はカニではなくヤドカリだった

冬の味覚の代表格であるカニにはさまざまな種類があります。その中でも「カニの王様」とも呼ばれ、ぷりっとしていて食べ応えがあるのがタラバガニです。実はこのタラバガニはカニではなくヤドカリの一種です。本記事…

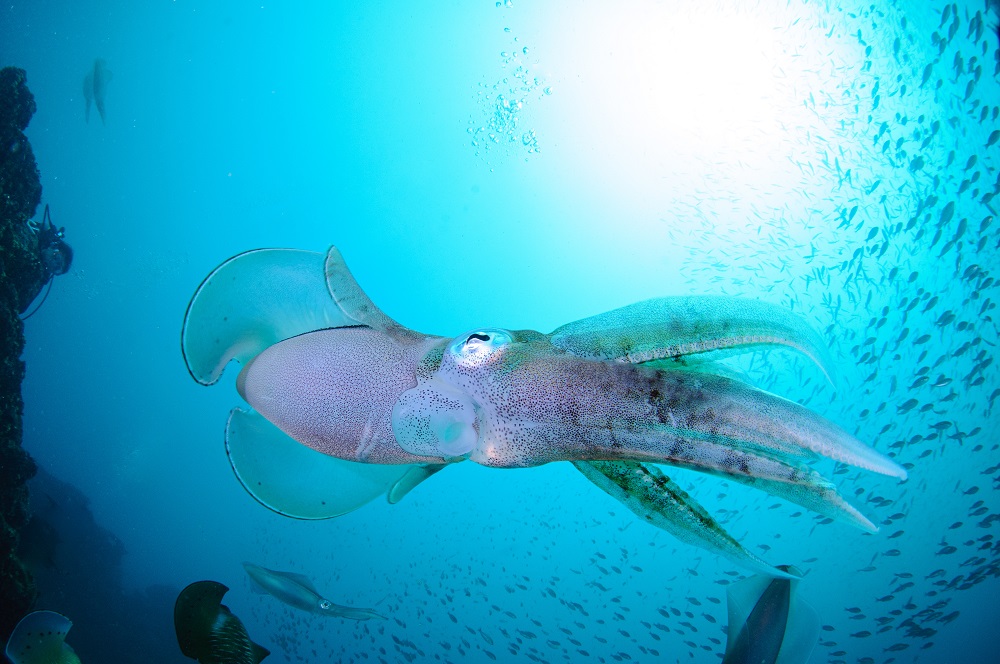

思わず「へぇ」が飛び出す!イカ&タコの雑学4選

足が何本も生えている海の生き物な~んだ? と聞かれたら、「イカ」もしくは「タコ」と答える方が多いのではないでしょうか。 イカもタコも複数の足腕が生えていて、吸盤があり、墨を吐くなど、共通点がたくさんあ…